近日,国际权威学术期刊《自然》在线报道了华东理工大学材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、化学与分子工程学院朱为宏教授、田禾院士和英国利物浦大学Andrew Cooper教授基于动态化学构筑共价有机框架材料研究取得的突破性进展。化学与分子工程学院博士后张维伟为论文第一作者,华东理工大学为第一通讯单位。这也是华理首次以第一通讯单位在《自然》杂志上发表学术研究论文。

共价有机框架(COFs)是新兴的晶态多孔材料,由轻质的有机分子基元,通过全共价键连接而形成二维或三维的网络结构,故具有优异结构可裁剪性和功能可调性,以及低骨架密度、高孔隙率、开放的孔道结构等优点,在气体储存、吸附分离、光电转化、多相催化等功能应用中前景广阔。

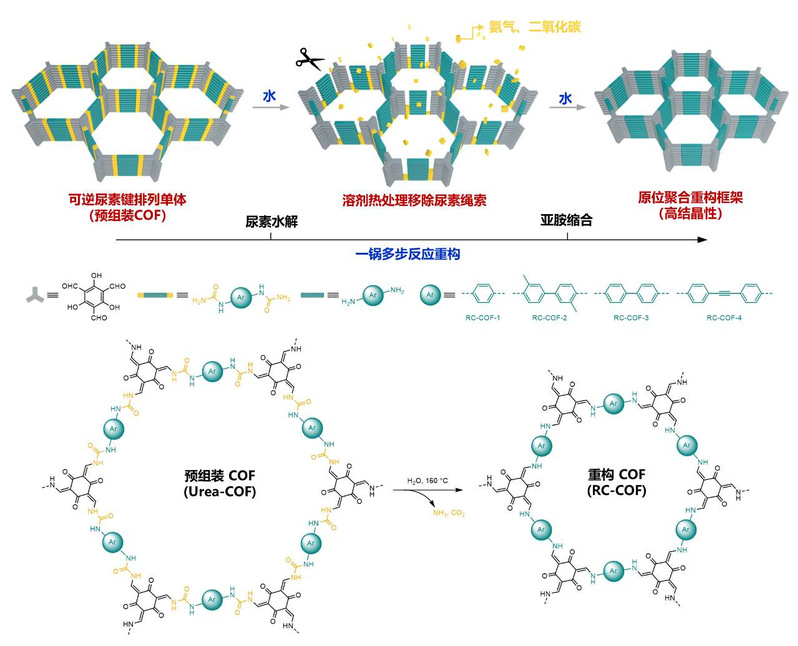

该研究论文题为“Reconstructedcovalent organic frameworks”。针对该领域长期以来“结晶性”和“稳定性”难以兼得的共价组装挑战,研究团队提出了基于动态化学“重构共价有机框架(Reconstructed COF, RC-COF)”的全新概念,通过可逆共价键预组装和合成后框架重构为不可逆共价键制备了高结晶、高稳定的COF材料,获得了优于所有已知COF材料的二氧化碳吸附能力,以及可与同领域最高水平材料相媲美的光催化产氢性能。

以上述研究为基础,研究人员制备出一系列高结晶性的RC-COF材料,由此也验证了上述策略的有效性和普适性。

按照重构方法制备的RC-COF材料与传统直接聚合方法制备的COF材料相比,结晶性和多孔性得到了显著提升——比表面积提升最高可达4.5倍,孔容增大最多可达4倍。其中,RC-COFv-1在273K和1 bar条件下对二氧化碳的吸附容量达到了147 cm3 g-1(28.9 wt%),打破了其它所有COF的纪录。

高结晶性不仅带来了更高比表面积和孔隙率,更赋予材料更加优越的光生载流子形成和传输能力。其中,RC-COF-1表现出27.98 mmol h-1g-1的光催化产氢速率,是传统方法合成同构材料活性的4倍,成为目前光催化产氢活性最高的COF材料之一。该合成策略的巧妙之处还在于,尿素基团引入提高了原料的抗氧化性,整个合成过程无需真空除氧操作,大大地简化了工艺流程,提高了生产效率。

“该研究提出的尿素基团作为一次性的、可逆、可移除的‘共价绳索’(Disposable covalent tether)开辟了构筑兼具高结晶性和高稳定性COF材料的动态化学新范式。”朱为宏教授说。