5月18日,华东理工大学国际学生文化实践基地启动仪式在徐汇区凌云街道社区学校举行。该活动由我校国际教育学院、外国语学院和徐汇区凌云街道党工委、办事处联合主办,徐汇区凌云街道社区学校承办,我校机关工作党委部分党支部代表、外语专业教师党支部代表以及国际学生代表出席启动仪式。

图片说明:国际学生文化实践基地启动仪式

国际教育学院院长、党支部书记李霄鹏在致辞时表示,作为第一课堂的延伸,留学生们走出校园,走进社区,和社区居民的良好互动让我们深深感受到了“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通”这句话的含义。“未来留学生在学习了解中国文化的同时,也将作为社区志愿者为社区发展作出贡献。”

5月21日是“世界文化多样性促进对话和发展日”,徐汇区凌云街道武装部部长韩鹏指出,在这个时间点启动文化实践基地,标志着社区教育和国际教育的合作迈出了重要的一步。文化因交流而精彩,文明因互鉴而丰富。通过文化的交融和碰撞,相信可以培养出更加全面、开放、包容的人才,校地共建,讲好中国故事,传播中国文化。

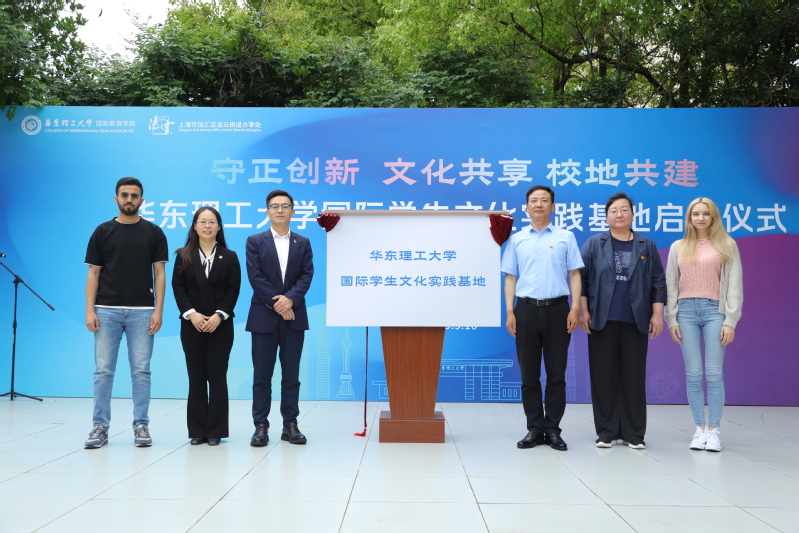

随后,双方嘉宾共同为“华东理工大学国际学生文化实践基地”揭牌,标志着社区学校与国际教育学院建立起深度合作的共建关系。

图片说明:揭牌现场

启动仪式上,来自外国语学院的教师们作为基地首批文化导师向国际学生赠书,国际学生代表郭一婵向社区学校赠送了自己的书法作品“相知无远近,万里尚为邻”。

图片说明:赠画

启动仪式结束后,来自国际教育学院的师生们和凌云社区学校的代表们参观了国际教育学院“好故事•好声音•好形象”展区,这也是学院将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实的具体体现。参观结束后,大家对如何通过留学生这个群体讲好中国故事,传承中华文化之美,搭建文明互鉴之桥进行了深入交流和广泛探讨。大家认为,国际学生文化实践基地的成立就是打造没有围墙的学校、营造开放多元氛围的一次有益尝试。

图片说明:参观“好故事•好声音•好形象”展区

当天,来自不同国家的20多名留学生在文化实践基地体验了古法造纸、“多层纸艺——萌宝熊猫”等非遗项目。

在造纸基地,经过浸、泡、捞等程序,再洒上一些花草,一幅别致的花草纸就形成了。将自然与劳动相结合,给生硬的纸增添一些灵动,体现出人与自然的和谐共处,留学生们不禁为古人的聪明才智所折服。

图片说明:花草纸

手工研习教室里,师生们欣赏到以古法造纸为基础,衍生出的各种文创产品。书签、手工灯、扇面画……一直以来,凌云街道社区学校用匠心传承文化之美,以创新拓展艺术之源,凌云社区学校常务副校长刘倩相信国际学生多元的文化背景一定能为古老的非遗文化注入新的活力。

图片说明:手工研习教室

“三年前我来过这里,看到手工教室里展出的自己制作的书签”,来自也门的艾利亚斯激动地说,“重新回到这个社区,我不仅重温了制作纸张、灯笼和扇子的技艺,更加深刻地领悟到了中国传统文化的精髓。这个经历让我对中国文化产生了更深的兴趣和热爱”。今天,他作为国际学生代表参与揭牌并接受赠书。他向华理国际教育学院和社区学校的老师们表达了自己的感谢之情,“在这里,我体验到了合作完成作品的快乐。这个社区是一个让人们相互交流、共同学习的地方,我喜欢这里”。

在多功能厅,国际学生们沉浸在“多层纸艺——萌宝熊猫”的制作过程中。来中国学习艺术的2021级缅甸学生胡扬表示:“在今后作品和作业中,我可以从之前体验过的饾版印刷和撕纸艺术中获取灵感。比如熊猫撕纸就是将大致轮廓一层一层叠加,让作品充满立体感和空间感,丰富了视觉效果,这种手法非常有趣。”

来自韩国的林妩宣作为校友被邀请重回社区学校,回到这个古法造纸社区,见到王奶奶,她满怀喜悦。“这个地方给我留下了深刻的印象,我不仅感受到了传统文化的魅力,这里热情的人们也让我难忘,奶奶特别亲切”。她口中的“奶奶”就是“上海社区教育最美志愿者”王润珠。“我70多岁第一次这样零距离跟留学生们一起玩古法造纸,教他们说上海话,他们教我简单的外语,可惜我没记住。和他们在一起真的好开心,好自豪,非常感谢他们给我带来快乐和欢笑,让我的心越来越年轻了。”

图片说明:林妩宣和王奶奶一起做手工

“上海社区教育最美志愿者”“百姓学习之星”周耀裘老师说:“我在教留学生学习体验‘古法造纸’的过程中,看到国际学生把自己本国文化体现在古纸作品上时,眼前一亮,传统文化拉近了你我他。”

据了解,华东理工大学文化实践基地挂牌后,学院和社区将建立长效合作机制,打造来华留学协同育人新局面,实现文化共享、校地共建、合作共育,推动传统文化国际化传承与发展。