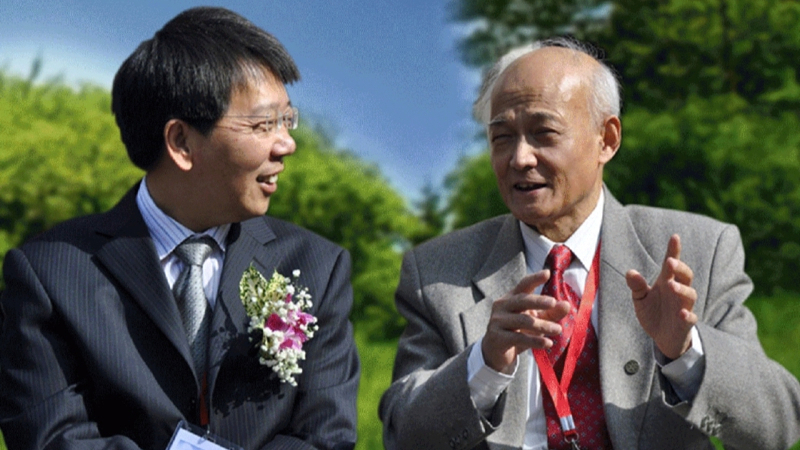

胡英院士(右)与钱旭红院士在一起

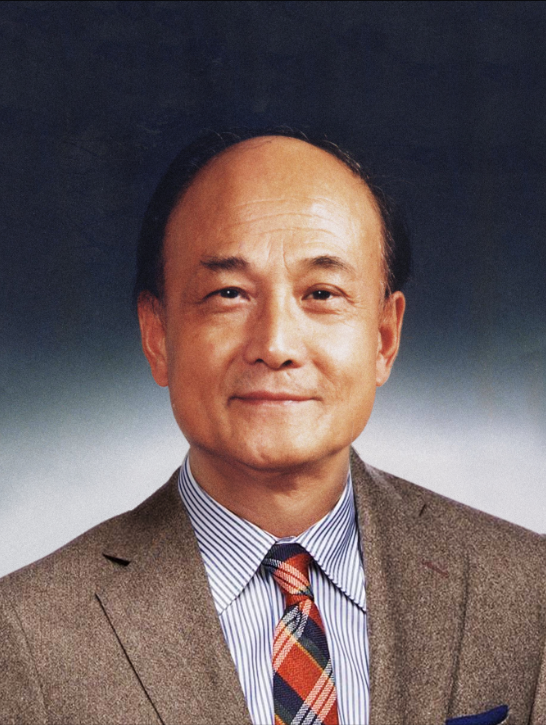

28日晚间,华东理工大学发布讣告,沉痛悼念胡英院士。讣告称:中国共产党党员、中国科学院院士、我国著名化学工程学家、上海市教育功臣、华东理工大学教授、博士生导师胡英同志,因病医治无效,于2023年8月27日3时14分在中山医院(上海)逝世,享年89岁。

解放日报·上观新闻记者了解到,胡英院士1934年6月19日出生于上海,祖籍湖北省英山县。1953年加入中国共产党,同年毕业于华东化工学院化工机械系并留校工作,历任化学系助教、讲师、副教授、教授。1993年当选中国科学院院士(学部委员)。

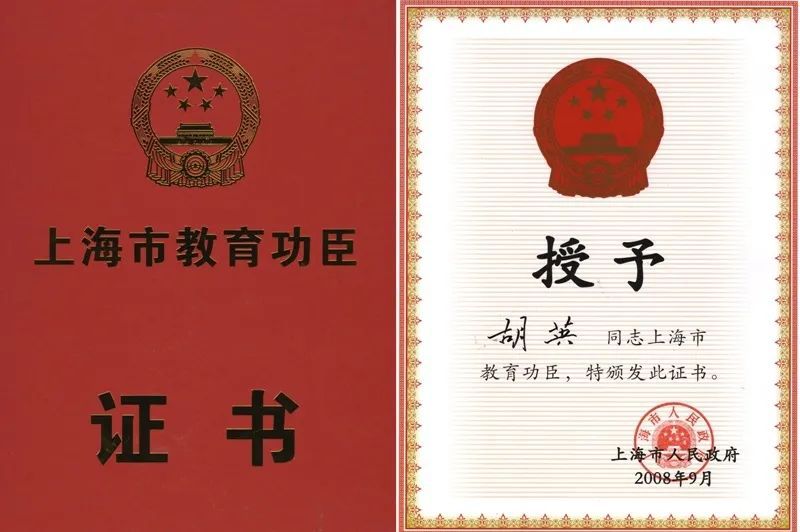

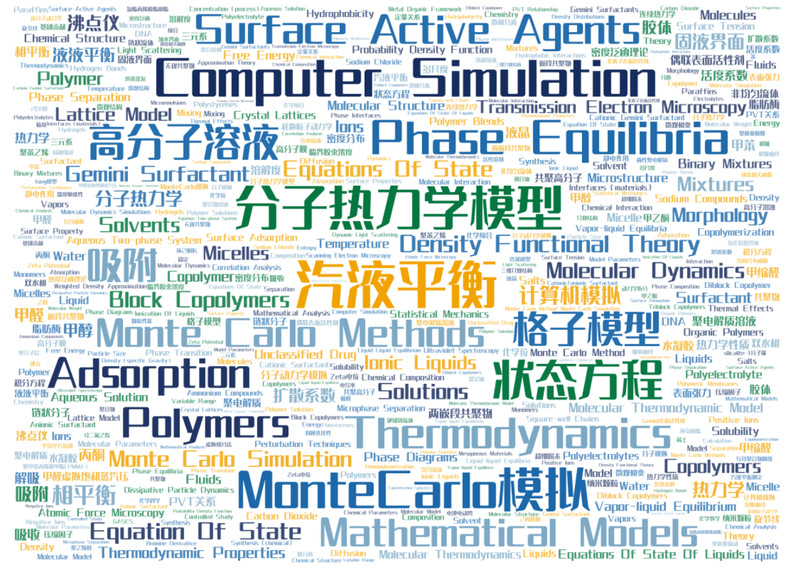

作为我国化学工程和物理化学界的一代宗师,胡英院士曾任教育部工科化学课程教学指导委员会主任、中国化工学会副理事长、上海市化学化工学会副理事长、《化工学报》《化学学报》《Fluid Phase Equilibria》编委。1985年被评为上海市劳动模范,1986年被授予有突出贡献的中青年专家称号,2008年被授予上海市教育功臣称号。

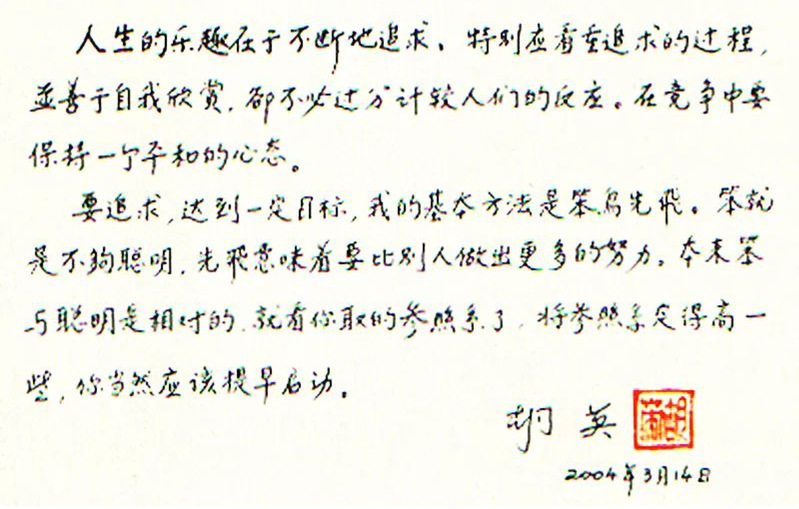

留校任教整整70年来,他走上三尺讲台,就是一位真正优秀的教师。他所教过的学生,能一直清晰地记着他上课的情景,他特别重视课堂教学的板书,他说:“一个好的板书,既是学科内容的展示,又是教师教学艺术的展示”。授人以鱼不如授以渔,众多师生受益于胡英的教诲,从胡老师那里学到了科学的方法论,获取了学习新知识的钥匙。

回到实验室,他又是一位脚踏实地的科学家,正如胡英院士所说:“科研是需要攀登的,不是靠走平路能达到的,千万不能浮躁,不能只顾眼前的小利益而忽略了国家的、民族的大利益。”

2008年,胡英院士在上海市“教育功臣”授奖仪式中说:“化学已经为人类的物质文明做出了巨大的贡献,二十一世纪的中国也还需要大量优秀的化学人才,我愿意继续为我国的化学教育事业竭尽绵薄之力。”这话语道出了胡英院士对教育的忠诚,对化学专业的厚望,也深深激励着华理的每一位师生。

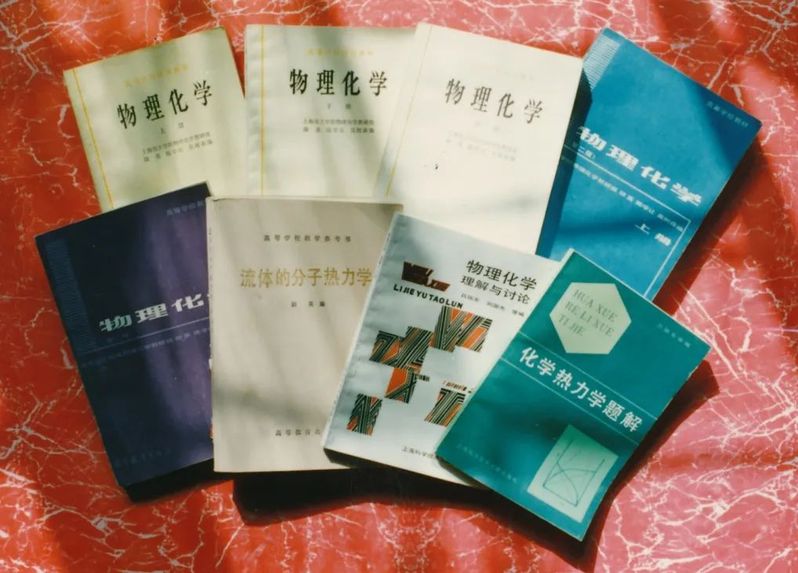

特别值得一提的是,胡英前年还获最近的一项全国先进,即2021年获首届“全国教材建设先进个人”称号。他主编《物理化学》(第一至第七版)教材和《物理化学参考》,首创性提出物理化学新框架;提出“少而精和博而通”的教学思想,为国家培养了一大批化学化工领域的专家。先后获国家级教学成果奖2项、宝钢优秀教师特等奖、上海市教学成果奖4项、国家级优秀教材奖2项等多项奖励。

据悉,胡英院士遗体告别仪式定于2023年9月2日(星期六)上午10时在上海龙华殡仪馆(漕溪路210号)大厅举行。

向胡英院士致敬!

【院士小传】

1938年-1944年在上海尚群小学和宗文小学读书

胡英的父亲胡远腾毕业于上海法政大学,从事律师职业,但出于强烈的民族意识,不愿在日伪统治下工作,实际上处于失业状态。时值抗日战争,家庭生活极为艰难,年幼的胡英为生活所迫,很早就和家人一起操劳维持生计。

1944年考入沪新中学(现上海中学)

由于有贷学金,胡英才得以继续上学。沪新中学是下午上课,上午胡英就在菜场卖葱姜,赚些小钱贴补家用。这段生活对他的一生影响甚大,民族的灾难和家庭的困境,练就了他吃苦耐劳、坚韧不拔的意志。

1950年毕业于上海中学

抗战胜利后他转往上海中学,因受姐姐、姐夫做香料合成工作的影响,他对化学产生了浓厚的兴趣,这也为他踏入化学领域埋下了伏笔。

1953年毕业于华东化工学院(现华东理工大学)化工机械系,同年留校任教

1950年,胡英考入上海交通大学化工系,1952年院系调整为华东化工学院(现华东理工大学)。毕业后的他留校任教,从事物理化学课程教学。20世纪70年代,他经常带领学生深入工厂实习,为解决工厂复杂物系分离开始从事流体相平衡和分子热力学的研究。

1982年被聘为教授

1982年赴美国加州大学伯克利分校化工系进修

1982年,胡英被公派到美国加州大学伯克利分校化工系进修,师从美国两院院士、分子热力学创始人普劳斯涅茨,从此开始了两人长达近三十年的合作与友谊。

在回忆与普劳斯涅茨之间的故事时,胡英说:“我跟普劳斯涅茨见面,我就谈到我的设想。他说这个已经过时了,我压力大得不得了,后来呢,动了个脑筋,科研都是搞未知的,搞个火力侦察,火力侦察之后,碉堡在哪里就显出来了。这给我一个启发,抓一个实际的东西,火力侦察以后果然矛盾出来了,找出来之后,这个问题一下子迎刃而解了。”

与普劳斯涅茨的合作不仅为胡英开展科研打开了一个广阔的领域,更使他的研究工作迅速到达国际前沿。

1986年被聘为博士生导师

1993年当选为中国科学院院士