2023年秋季学期已达尾声,各门课程的考试陆续进行。在华东理工大学,有两门深受同学们欢迎的课,期末作业却要在寒假完成——制作“感恩菜肴”或“感恩绿植”。这就是“美食与生活”和“园艺与生活”两门劳动教育课。聚焦劳动教育课程“感恩作业”,人民日报客户端、光明日报客户端、上观新闻、《文汇报》《青年报》、上海教育新闻网、上海科技报等多家媒体对此进行了原发报道。

【人民日报客户端】华理这两门劳动课,寒假要完成“感恩作业”

2023年秋季学期已达尾声,各门课程的考试陆续进行。在华东理工大学,有两门深受同学们欢迎的课,期末作业却要在寒假完成。这就是“美食与生活”和“园艺与生活”两门劳动教育课,本学期有近4000名学生选修。自2021年春季学期以来,两门课共覆盖学生12800人,线下实践815场。

选择“美食与生活”课程的同学,在假期里需要结合本学期所学的课程内容,制作一道“感恩菜肴”,用来感谢父母、亲戚及家人,并记录自己的劳动心得;选择“园艺与生活”课程的同学,在假期里需要亲手种植一盆“感恩绿植”,或插花、或多肉拼盘、或冬季盆栽分盆移栽,并将其送给家人,以表达感恩和感谢。

蓝怡琪是华理“美食与生活”课的首批学员,也是一名博士生。博士生并没有选修这门课程的要求,选修纯粹是兴趣驱使。“课上,我学会了华理红烧肉、江南桂花糕、三杯鸡等‘硬菜’,以及大师传授的果盘和装盘技巧,掌握了做饭的秘诀,让我在家里也能‘秀’上一把,给父母尽一点孝心。”蓝怡琪说。

黄蕾诺是曾经的优秀学员,也是现在的课程助教。对她而言,印象最深刻的是光盘行动“菜根谈”专题课程,芹叶肉丸和糖醋素排骨由食堂的师傅自主研发,既践行了勤俭节约的美德,又能变废为宝、化腐朽为神奇。

在华理后勤校园绿化管理岗位工作了10余年的李芳是“园艺与生活”劳动教育课的一位授课教师。能够将专业知识和经验传授给学生,她感到非常自豪,并认为,教育的过程也是对自身专业知识和能力的凝练和提升。

劳动教育课程也收获了家长们的认可和点赞。信息学院2021级学生王涵的家长说:“很感谢学校开设的‘园艺与生活’劳动教育课程。我惊讶于他竟能自己动手做出这样一盆美丽的插花,感谢卡更让我感到意外和惊喜。”

据介绍,华理于2019年底获批设立上海市首个“高校后勤劳动教育实践基地和服务育人示范岗”,目前两校区建有3个劳动教育实践基地,并建立了“学一技之长、享劳动之乐、品生活之美”的劳动教育课程总体目标和建设思路。2021年,学校修订本科生、研究生培养方案,将劳动教育纳入学分体系,劳动教育课程共16学时、1学分,“美食与生活”“园艺与生活”两门课程正式开课。

为提升课程品质,华理专门聘请校内外知名专业人士担任课程导师,深入挖掘校外劳动教育资源,不断丰富劳动教育课程载体。2023年,“园艺与生活”课走进上海共青国家森林公园,组织学生参与第22届都市森林百花展七彩森林展区“锦绣花颜”景点设计制作。“美食与生活”课精心举办劳动教育技能大赛,以赛促教、以赛促学。学校还挂牌设立“园艺与生活”上海海湾国家森林公园校外实践基地,不断扩充实践操作平台。

2021年华理获评全国粮食安全宣传教育基地。劳动教育相关经验做法入选2021年上海市教育评价改革优秀案例。劳动教育在线课程入选2022年教育部国家智慧教育公共服务平台技能教学优质数字资源和上海市教委劳动教育公益性资源优质线上课程。2023年10月,“美食与生活”获评上海市重点课程。

【光明日报客户端】华理给学生布置“感恩作业”将劳动教育融入寒假生活

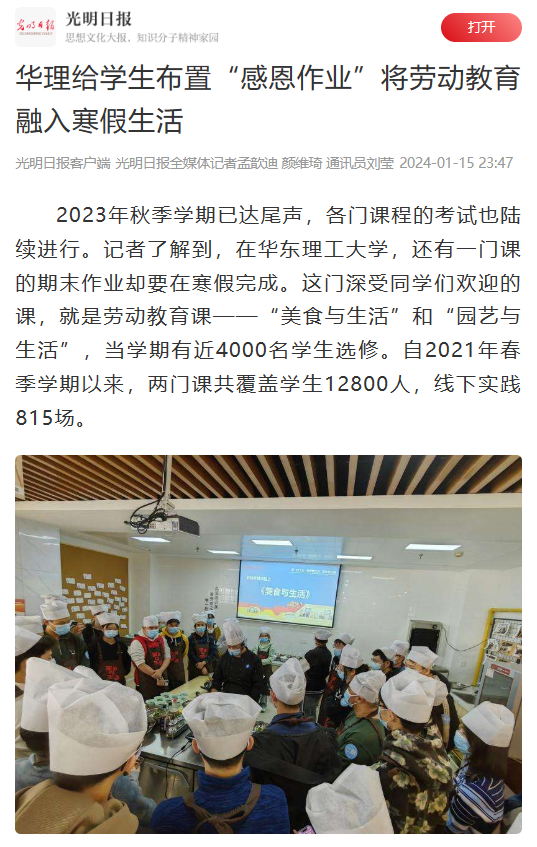

2023年秋季学期已达尾声,各门课程的考试也陆续进行。记者了解到,在华东理工大学,还有一门课的期末作业却要在寒假完成。这门深受同学们欢迎的课,就是劳动教育课——“美食与生活”和“园艺与生活”,当学期有近4000名学生选修。自2021年春季学期以来,两门课共覆盖学生12800人,线下实践815场。

知恩于心,感恩于行。选择了“美食与生活”课程的同学,在假期里需要结合本学期所学的课程内容,制作一道“感恩菜肴”,用来感谢父母、亲戚及家人,并记录自己的劳动心得;选择了“园艺与生活”课程的同学,在假期里需要亲手种植一盆“感恩绿植”,或插花,或多肉拼盘,或冬季盆栽分盆移栽,并将其送给家人,以表达感恩和感谢。

蓝怡琪是华理“美食与生活”课的首批学员,也是一名博士生,虽然博士生没有选修这门课程的要求,但在兴趣的驱使下,她还是选修了“美食与生活”课。“华理红烧肉、江南桂花糕、三杯鸡等‘硬菜’,以及大师传授的果盘和装盘技巧,不仅使我掌握了做饭的秘诀,也让我在家里总能‘秀’上一把,给父母尽一点孝心。”蓝怡琪说。

李芳是一名在华理后勤校园绿化管理岗位工作了10余年的教职工,也是“园艺与生活”劳动教育课的授课教师。能够将专业知识和经验传授给学生,她感到非常自豪。“教育的过程也是对自身专业知识和能力的凝练和提升。今后我将不断优化教学方法,把教学研究中的新方法、新成果、新进展引入至教育教学中。”她表示。

劳动教育课程不仅得到了师生的一致好评,也收获了家长的认可和点赞。

信息学院2021级学生王涵的家长说:“很感谢学校开设的‘园艺与生活’劳动教育课程。通过这门课程的学习,我惊讶于他能自己动手做出这样一盆美丽的插花,感谢卡更是让我感到意外和惊喜。”

据介绍,华理于2019年底获批设立上海市首个“高校后勤劳动教育实践基地和服务育人示范岗”,目前两校区建有3个劳动教育实践基地。该校积极探索开展劳动教育的有效途径,提出“学一技之长、享劳动之乐、品生活之美”的劳动教育课程总体目标和建设思路,将劳动教育融入立德树人、融入课程体系、融入日常生活。(光明日报全媒体记者孟歆迪 颜维琦 通讯员刘莹)

【上观新闻】大学生也有寒假作业,做红烧肉、栽培多肉感恩父母,用画笔或影像为家乡画像

在中小学正式寒假之前,大学纷纷开始放假。在上海,各校假期有早有晚、有长有短。最早一批高校1月上旬就开启“寒假模式”,最晚的则要到1月下旬。由于今年过年比去年晚了20天,早放的高校如复旦大学,最长拥有近50天的寒假;而晚放的高校如上海科技大学,寒假最短只有不到30天。

眼下,多数大学生踏上返乡旅途,走进暖暖的家。解放日报·上观新闻记者了解到,不少学子还带着学校布置的“寒假作业”回家。

【劳育、美育“试验田”开进千家万户】

对于华东理工大学学子而言,寒假时间属于“中位数”。本周末正式放假前,学期末各门课程考试陆续进行中。其中有一门课,期末作业还要在寒假完成,这就是他们的劳动教育课——“美食与生活”和“园艺与生活”。自2021年春季学期以来,两门课共覆盖学生12800人,线下实践815场,这学期有近4000名学生选修。

过个团圆年,知恩于心,感恩于行。选修“美食与生活”课程的同学,在假期里需要结合学期所学的课程内容,制作一道“感恩菜肴”,用来感谢父母、亲戚及家人,并记录自己的劳动心得;而选择了“园艺与生活”课程的同学,则需要亲手种植一盆“感恩绿植”,或插花、或多肉拼盘、或冬季盆栽分盆移栽,将其送给家人,表达感恩之情。

“华理红烧肉、江南桂花糕、三杯鸡等‘硬菜’,以及厨艺大师传授的果盘和装盘技巧,不仅使我掌握了做饭的秘诀,也让我在家里总能‘秀’上一把,给父母尽一点孝心。”蓝怡琪说。虽然博士生没有选修这门课程的要求,但她出于兴趣,成为“美食与生活”课的首批学员。

夏启元也是一位热爱烹饪的年轻“老厨师”。“‘美食与生活’的第一堂课就是华理红烧肉,我学会的不仅是一道菜,还有对学校的归属感和认同感。”她表示,“另外,感恩家庭作业传递了我们对父母的爱,今后我会用劳动课所学,多为父母分担一些家务压力。走进厨房,用双手创造美味佳肴,从中体会生活的小美好。”

从烧菜到种草,满满都是爱。信息学院2021级学生王涵家长说:“很感谢学校开设的‘园艺与生活’劳动教育课程。通过这门课程的学习,我惊讶儿子能自己动手做出这样一盆美丽的插花,感谢卡更是让我感到意外和惊喜。”去年,“园艺与生活”劳动教育课程不仅走进上海共青国家森林公园,组织学生参与“锦绣花颜”景点设计制作,还挂牌设立“园艺与生活”上海海湾国家森林公园校外实践基地,眼下则将“试验田”开辟到了千家万户。

【“微时间”作业打破长时、组团形式】

相对于暑假,寒假时间较短,来自五湖四海的大学生大部分时间都在老家。为此,上海对外经贸大学为大一大二学生设计出“微时间”作业,打破暑假长时间、组团型的实践活动形式,让“寒假作业”变得不一样。

无独有偶,感恩教育也是上海对外经贸大学十多年来开展寒假社会实践的主题,一系列感悟亲情、感知责任的主题活动,逐渐搭建起一座学生、家长、学校三者间的桥梁。

其中,“笔触绘乡情”通过素描、漫画、水彩、海报等原创设计,记录家乡美好瞬间,用笔墨丹青展现家乡风光和独特文化。“通过绘画等方式,结合学生的才艺,不仅仅通过照片来为自己的家乡代言,从中感受家乡的美好。”校团委书记司徒力云介绍。

另一份可选作业“青言宣家乡”,则是希望同学们搜寻新时代以来父老乡亲们辛勤奋斗、持续发展的故事,录制1段3分钟VLOG。“类似的‘假期作业’我们以前也有过,实践下来发现反响很好。”司徒力云告诉记者,“搜集故事的本身也是一种受教育的过程,并非通过授课的形式,却是一种‘过程育人’。这种发挥自己能动性、主动性的寻找过程,有时比上一堂课、听一堂讲座的触动还大。”

服务社会、回馈社会,也是高校“寒假作业”的共同亮点之一。上海在今年首次开设爱心寒托班,为小学生提供公益性寒假看护服务,高校学子也参与其中。上海师范大学承接了爱心寒托班“开班第一课”的课程设计和研发任务,并提供师资培训和志愿者服务保障。上海对外经贸大学也有40多名学生加入徐汇、闵行、嘉定等15个街镇的寒托班,在两周左右的时间内,带着自己研发的小课程——“小书包里的经济学”,进行经济学启蒙教育。

“学生们准备得很用心,不仅带了教材,还带了教具,将一些经济学故事改编成孩子们能理解的小故事。”司徒力云表示,同学们还通过参与扶贫济困、扶弱助残、敬老爱老、生态环保等实践活动,为村镇和社区的基层治理贡献青年智慧和力量。同时,通过志愿服务,培养对家庭和社会的责任感,增强助人和利群意识。

今年寒假,复旦大学团委继续开展以“行走祖国大地,投身强国建设”为主题的社会实践活动,共有来自38个院系及单位的1020个社会实践项目立项,总计超过8000人次将奔赴祖国各地开展社会实践,项目内容覆盖社会调研、学术科研、志愿服务、实习实践、创新创业等。

《文汇报》学一门技能,也学会向家人感恩

2023年秋季学期接近尾声。这两天,在华东理工大学,选修劳动教育课的学生们收到了一份特殊的寒假作业:这个假期,请你结合本学期所学内容,为家人制作一道“感恩菜肴”,或亲手种植一盆“感恩绿植”送给家人,以表达感恩与感谢。

知恩于心,感恩于行。这已是华理第三年留下这门感恩作业。这是一门怎样的课程?为什么要给学生布置这份寒假作业?背后又承载着怎样的深意?

在华理,如今提起劳动教育课——《美食与生活》和《园艺与生活》,可谓无人不知。这两门课开设于2021年春季学期,课如其名,就是教学生做美食、学园艺。担任导师的不仅有学者,也有来自学校后勤的大厨和园艺工作者。

让学生们难忘的是这门课的期末测评:并非常规的纸笔考试,而是一份实践作业。每逢寒暑假,选修《美食与生活》课程的同学,需要在假期制作一道“感恩菜肴”,用来感谢父母、家人及亲戚,并记录自己的劳动心得;选修《园艺与生活》课程的同学,则需要亲手种植一盆“感恩绿植”,或插花、或多肉拼盘、或冬季盆栽分盆移栽,将其送给家人,表达感恩和感谢。

学生夏启元热爱烹饪,年纪轻轻却已是同学口中的“老厨师”。她回忆,《美食与生活》的第一堂课就是学烧华理名菜——红烧肉。“我学会的不仅是一道菜,还有对学校的归属感和认同感。”令她感触尤深的是,这门特殊寒假作业让她学会了如何大方表达对父母的爱。“只有亲身走进厨房,才能切身感受到用双手创造美味佳肴的乐趣,体会生活里的那些小美好。今后,我会用劳动课所学技能,为父母分担更多家务。”

本科生黄蕾诺如今担任《美食与生活》课程的助教,之前她选修这门课、获评优秀学员。于她而言,印象最深刻的当属光盘行动“菜根谈”专题课程。所谓“菜根谈”,就是把食材边角料进行简单加工,做成芹叶肉丸、椒盐白菜、糖醋排骨等菜品。“这些美食均由食堂大厨自主研发,既践行了勤俭节约的美德,又能变废为宝、化腐朽为神奇。”在黄蕾诺看来,上完这门课最大的收获是,开始享受“自给自足”的满足感和成就感。

今年,这份特殊的寒假作业如期而至。谈及这门“宝藏”课程,负责课程日常教学的后勤保障处副处长胡宝林说,一方面,在如今的大学生群体中,不想劳动、不会劳动、不珍惜劳动成果的现象依然存在;另一方面,学校也期待以劳动课程提升学生的综合素养,培养学生的感恩意识,形成家庭和学校共同育人的合力。

为此,学校在2021年春季学期修订本科生、研究生培养方案,将劳动教育纳入学分体系。其中,《美食与生活》《园艺与生活》两门课程开课以来,始终坚持专业技能提升、综合素质培养和思想政治教育“三位一体”的目标定位,培养学生的团队精神、责任担当、规则意识和感恩意识。据悉,开课以来,两门课共覆盖学生12800人,线下实践815场。仅本学期课程选修人数就近4000名。

如此接地气、有深意的劳动教育课,不仅得到了学生的一致好评,也收获了家长的认可和点赞。收到孩子亲手制作的插花作品和手写感谢卡,信息学院2021级学生王涵的家长激动不已。“通过这门课程的学习,孩子不仅掌握了新技能,而且似乎一夜长大、成熟懂事了。”

《青年报》学烧一道小菜 传递对父母的爱

2023年秋季学期已行进尾声,各门课程的考试正在陆续进行。在华东理工大学,还有一门课的期末作业要在寒假完成。这门深受同学们欢迎的课就是劳动教育课——“美食与生活”和“园艺与生活”,这学期有近4000名学生选修。

学做华理红烧肉

博士生都来秒课

知恩于心,感恩于行。选择了“美食与生活”课程的同学,在假期里需要结合本学期所学的课程内容,制作一道“感恩菜肴”,用来感谢父母、亲戚及家人,并记录自己的劳动心得;选择了“园艺与生活”课程的同学,则要在假期里需要亲手种植一盆“感恩绿植”,或插花、或多肉拼盘、或冬季盆栽分盆移栽,将其送给家人,以表达感恩和感谢。

蓝怡琪是华理“美食与生活”课的首批学员,也是一名博士生,虽然博士生没有选修这门课程的要求,但在兴趣的驱使下,她还是选修了“美食与生活”课。“华理红烧肉、江南桂花糕、三杯鸡等‘硬菜’,以及大师传授的果盘和装盘技巧,不仅使我掌握了做饭的秘诀,也让我在家里总能‘秀’上一把,给父母尽一点孝心。”蓝怡琪说。

黄蕾诺是曾经的优秀学员,也是现在的课程助教。对她而言,印象最深刻的是光盘行动“菜根谈”专题课程,芹叶肉丸和糖醋素排骨由食堂的师傅自主研发,既践行了勤俭节约的美德,又能变废为宝、化腐朽为神奇。“用双手,给自己一份支持,一份妥帖,一份慰藉。”黄蕾诺表示。

夏启元是一位热爱烹饪的年轻“老厨师”。她表示,“‘美食与生活’的第一堂课就是华理红烧肉,我学会的不仅是一道菜,还有对学校的归属感和认同感。另外,感恩家庭作业传递了我对父母的爱,今后我会用劳动课所学多为父母分担一些家务压力。走进厨房,用双手创造美味佳肴,从中体会生活的小美好。”

学校绿化职工

成了授课老师

李芳是一名在华理后勤校园绿化管理岗位工作了10余年的教职工,如今也是“园艺与生活”劳动教育课的授课教师。能够将专业知识和经验传授给学生,她感到非常自豪。

“教育的过程也是对自身专业知识和能力的凝练和提升。今后我将不断优化教学方法,把教学研究中的新方法、新成果、新进展引入至教育教学中。”李芳表示。

自2021年春季学期以来,劳动教育课程的两门课共覆盖学生12800人,线下实践815场。不仅得到了师生的一致好评,也收获了家长的认可和频频点赞。

信息学院2021级学生王涵家长说:“很感谢学校开设的‘园艺与生活’劳动教育课程。通过这门课程的学习,我惊讶于他能自己动手做出这样一盆美丽的插花,感谢卡更是让我感到意外和惊喜。”

记者获悉,华理于2019年底获批设立上海市首个“高校后勤劳动教育实践基地和服务育人示范岗”,目前两校区建有3个劳动教育实践基地。为提升教学品质,学校还专门聘请了校内外知名专业人士担任课程导师,精心准备了插花艺术等系列精品劳动教育课程供学生学习。

此外,学校深入挖掘校外劳动教育资源,不断丰富劳动教育课程载体。2023年春季学期,“园艺与生活”劳动教育课程走进上海共青国家森林公园,组织学生参与第22届都市森林百花展七彩森林展区“锦绣花颜”景点设计制作,“美食与生活”劳动教育课程持续优化课程模式,精心举办劳动教育技能大赛,以赛促教、以赛促学,不断提升劳动教育的育人实效。

如今,学校进一步积极拓宽劳动教育渠道,挂牌设立“园艺与生活”上海海湾国家森林公园校外实践基地,不断扩充师资队伍和实践操作平台,推动劳动教育向更高质量、更高水平发展。学校劳动教育相关经验做法入选2021年上海市教育评价改革优秀案例。

劳动教育在线课程入选2022年教育部国家智慧教育公共服务平台技能教学优质数字资源和上海市教委劳动教育公益性资源优质线上课程。2023年10月,“美食与生活”还获评为上海市重点课程。