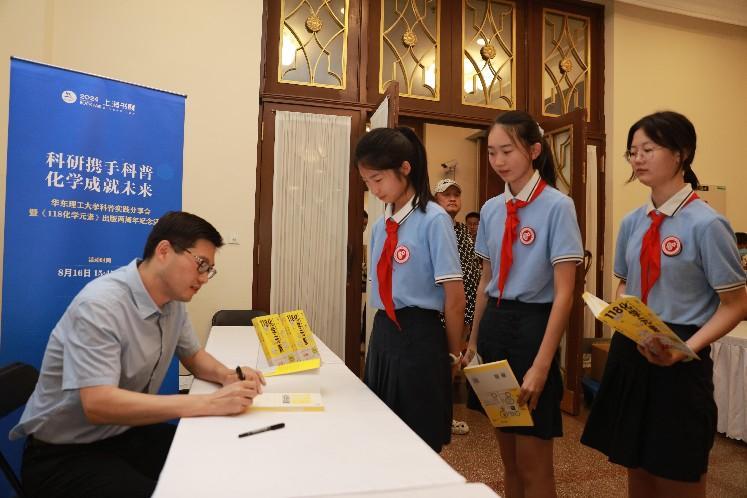

2024上海书展期间,8月16日下午,在华东理工大学科普实践分享会暨《118化学元素》出版两周年纪念活动现场,一大群中学生拿着《118化学元素》排起了长队。他们翘首以待的正是心中的大明星——华东理工大学戴升教授。接过学生递来的书籍,戴升郑重地在上面签名,写下给孩子们的寄语“永葆对探索自然的好奇心”。

活动现场还举行了科普图书赠书仪式,华东理工大学出版社向华理附中、华理附属闵行梅陇实验学校、上海中学、上外附中东校、上海市建平中学、上海市甘泉外国语中学、上海市闵行区教育学院附属中学、云南寻甸一中、寻甸三中、仁德一中、仁德四小等10余所学校赠送了《118化学元素》等科普读物。

“化学+人文”,跨学科讲述中国故事

《118化学元素》的作者戴升在调研中发现,当前国内科普图书市场中,不少畅销书都是引进版。他认为,只有原创科普图书,才更加符合中国国情,懂得中国读者,激发青少年的科学梦想。同时,也只有原创科普图书,才更能让读者感受到中国科学文化的魅力。

聚焦用元素重新认识万物,《118化学元素》一书为戴升针对中国青少年学情,结合中国生活场景,对化学元素的性质、简介、应用、逸事等知识,进行化学知识普及的一次重要实践。

自2022年出版以来,该书在化学元素类图书全国月销、年销中均排名第一,且已重印20余次,总印数达到41万册,销量远超同类话题的DK等引进版科普图书,并入选“2023年上海市优秀科普作品”和教育部“2023年全国中小学图书馆(室)推荐书目”。

“科研+科普”,赋能创新人才培养

“国家有要求,华理有行动。”王慧锋表示,学校把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,持续加强科普能力建设,构建科普发展新格局。华理每年都举办科技活动周和科技工作者日系列活动,面向广大市民和中小学生开放国家重点实验室,目前已与徐汇区科协签署科普共建协议,探索以高校资源助力“科普+”的新模式。各个理工科学院依托党团共建、暑期社会实践、支教等渠道,将科普作为其中的一块重要内容,同步扎实推进。同时,华理还有一众科学“大咖”在繁忙的科研工作之余,正以极大热情投身科普工作,用专业的知识和热情,传递科学魅力。

访谈中,戴升还颇为自豪地分享了《118化学元素》的另一位参编作者张馨予的成长故事。张馨予曾是他在学校导师制下带教的一名大二学生,在参与科普工作后,深入研究了包括镎在内的多个化学元素,成绩从年级前十提升到了年级前五,成为了上海科普作家协会的学生会员,今年毕业的她已赴美攻读博士学位,从事交叉研究。

博导带教科普育人,这也是华理坚持科教融合培养拔尖创新人才的一个缩影。近年来,学校坚持落实立德树人根本任务,大力推行本科教育教学改革,着力构建研究型、个性化的本科教育体系,探索并实施多样化人才培养模式。工科试验班/实验班招生培养模式,培养国家战略人才;双学士学位复合型人才招生培养模式,培养跨学科交叉复合型人才;拔尖创新人才培养模式,开设本硕博贯通培养通道;卓越工程师教育培养计划,培养工程应用型人才;主辅修复合型人才培养模式,助力学生提升综合素质和能力;开设12个微专业,满足学生个性发展需求;针对传统思政课教学短板,推出“思政V课堂”实践教学改革……一系列改革探索形成了“学在华理 铸就卓越”的质量文化,也培养了大批德才兼备的优秀人才。

“大思政+大科普”,打造协同育人共同体

华东理工大学党委副书记宋来在为活动致辞时表示,以戴升教授为代表的一批科研工作者积极投身科普书籍的编写,开展相关科普活动与系列讲座,不仅凸显了华理的学科特色,更体现了大学服务社会、服务民生的理念和责任担当。

如何更好推动科技创新与科学普及“两翼齐飞”?宋来分享了自己的3点思考。一是要突出价值引领,建立科普长效机制。要将科学普及与科技创新放在同等高度协同部署、协同推进,健全管理机制、提高管理水平、加强服务意识,强化价值引领,大力弘扬科学精神和科学家精神,以高质量科普服务高质量发展。二是要厚植文化土壤,打造科普文化品牌。要立足高校科教资源优势,将培育发展科普文化品牌作为建设习近平文化思想最佳实践地的重要举措,盘活各类资源,建设科普基地,壮大人才队伍,探索开放共享,将高校建成科学文化传播高地。三是要创新科普形式,推动科普取得实效。要紧跟时代步伐,丰富科普内容,创新科普形式,力争做到科普作品受欢迎、科普活动有内涵、科普传播有平台、科普成果有转化,吸引公众参与,为在全社会积极营造崇尚科学、鼓励创新、拥抱智慧的良好氛围贡献高校的智慧和力量。

据华东理工大学出版社社长张辉介绍,接下来华理社还将出版更多关于“数理化”基础学科的优质科普书籍,并通过举办科普图书、讲座“进校园”活动,进一步服务于广大的青少年读者群体。