近日,华东理工大学化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心张琦教授课题组在动态化学自组装方面取得研究进展,相关研究成果发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202424147)。

超分子材料是一类通过形成可逆的非共价键和动态共价键来控制小分子自组装过程的软物质,由于其自修复、自适应和可循环等特性,已成为最具吸引力的聚合物材料之一。超分子自组装由于动态可逆的特征,大多数情况形成热力学控制的产物,即单一的分子基元对应一种组装结构。近年来,基于非共价键的动力学自组装在超分子聚合物领域逐渐引起了关注,但目前对于基于动态共价键的动力学自组装的体系相对鲜有研究。

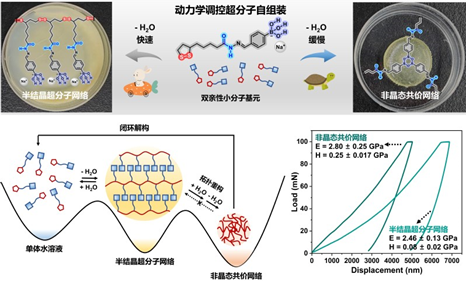

这两种材料虽源自相同单体,却在结构和性质上大相径庭。快速蒸发得到的薄膜主要通过离子键在硼酸盐位点处交联,形成半结晶层状网络;而缓慢蒸发得到的薄膜则以共价硼氧六环为主要交联单元,构成非晶态玻璃网络。这一现象似乎与超分子自组装的常识相悖:经典的超分子自组装体系往往在缓慢组装过程中得到有序态,而快速聚集往往形成无序的玻璃态。研究人员通过一系列参比实验推测这一反常现象可能与双动态共价平衡的微观协同关系有关。同时,两种方法得到的材料展现不同的表观性能,非晶态薄膜的硬度是半结晶薄膜的三倍,展现出更高的共价交联强度。非晶态薄膜结合了二硫键和硼氧六环两种动态共价键,具备一定的可修复能力。在多醇水溶液激活下,断裂的非晶态薄膜界面可被修复。此外,两种薄膜均具备闭环化学可回收性,可在碱性水溶液中解交联和解聚,重新生成单体,经酸化和过滤后回收得到与原始单体质量相当的原料。

文章被编辑选为超分子化学领域“Very Important Paper (VIP)”。通讯作者张琦教授在该期“Introducing”人物专栏,作为青年科学家接受期刊采访,并讲述了该科学发现的经历过程。近日,张琦教授也入选担任多个化学材料领域学术期刊的青年顾问编委(JACS Au, ACS Appl. Mater. Interfaces, Polym. Sci. Tech.)。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202424147