5月23日,记者从华东理工大学获悉,该校药学院万年峰教授联合华东师范大学及中英德澳等多国科研人员,在国际顶尖期刊《科学》(Science)以Letter形式发表研究成果,首次提出以硬件(装备与产品)和软件(技术与政策)协同支撑的“双轮驱动”方案,为全球农药减量及落实《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》提供了系统性技术路径。

研究指出,农药在控制病虫草害、保障粮食安全和公共卫生方面功不可没,但生态负面效应正随全球变暖加剧。多项研究证实,农药对蜜蜂等非靶标生物的毒性可能因气候变暖增强,同时通过诱导害虫抗药性和再猖獗间接威胁粮食安全,传统监管体系已难以应对复合型生态风险。

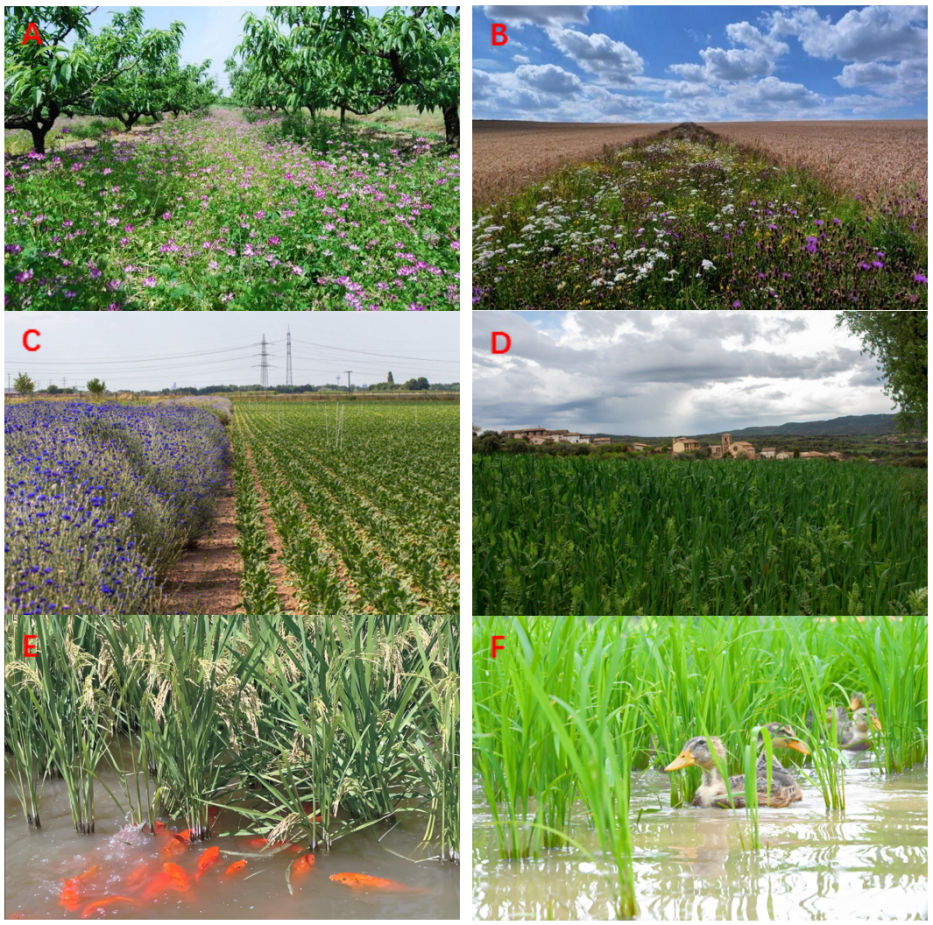

“在合理科学使用农药的情况下,利用生物多样性控制植物病虫草害,是实现农药减量、降低农药风险的重要举措。”华东理工大学万年峰教授介绍,研究团队推进包括种植诱集植物在内的间套作、农田种植显花植物、果园生草等作物多样化种植技术,有利于捕食性和寄生性天敌繁育,增强天敌自然控制害虫的效能。此外,推广稻田养渔、菜渔共生等农作物与水生动物共生的系统,有助于这些水生动物(如鱼、鸭、蛙)捕食害虫、杂草等有害生物。

钱旭红院士指出,创制绿色农药(如新型生物化学杀虫剂)、生物农药(如植物源害虫引诱剂)和生物防治产品(如寄生蜂),是降低农药生态风险的技术保障,推广耐虫害抗病害品种、杀虫灯、信息素和诱虫板,也是实现降低农药用量的法宝。

“精准农业和数字工具有助于降低农药风险,这是未来的发展方向。”华东理工大学李忠教授提到,机器人、无人驾驶飞行器、基于人工智能的计算机视觉识别以及数据驱动的预测或咨询系统,可以实现及时、有针对性地监测预警作物病虫草害。大型自走式农用机械或配备自动摄像头的机械除草机、智能化的高能激光和农药微量喷射装置,可以像手术一样精准清除农作物上的杂草。无人机不仅可以“精确投放”天敌昆虫,而且还能在虫害大爆发地区喷洒生物农药。

钱旭红院士指出,政策保障体系是技术落地的关键。团队建议建立 “差别农药税” 制度,对高风险农药征收重税并反哺绿色技术推广;简化生物农药注册审批流程,设立专项财政补贴帮助农民采用替代技术。“降低农药风险需要农民、企业、科学家和决策者形成利益共同体。” 钱旭红强调,国际社会应加快建立统一的生态风险评估标准,推动《昆明 - 蒙特利尔框架》中农药减量目标的落地。

该成果是团队长期研究的突破。此前,他们联合6国11家机构筛查全球88.75万个农药使用案例,证实了农药对非靶标生物的负面效应,填补了全球农药生态效应量化评估的空白,为应对全球农药风险防控仍面临数据支撑不足的挑战提供了依据。