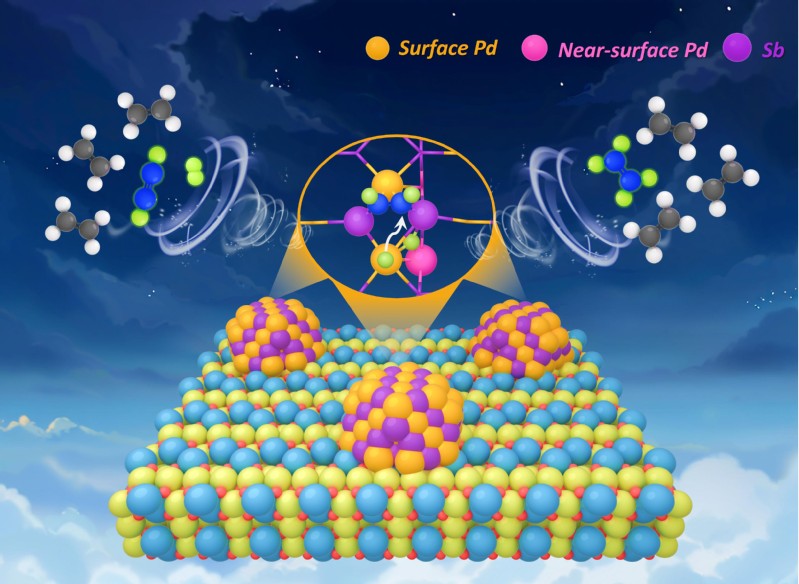

近日,我校催化反应工程团队段学志教授、曹约强特聘研究员基于吸附构型匹配策略在炔烃加氢催化剂创制方面取得新进展,构建兼具表面Pd1Sb2三原子位点与近表面Pd位点(Pdns)的PdSb金属间化合物催化剂,实现烃类吸附与氢气活化位点的空间解耦,突破了加氢反应活性与选择性平衡制约。相关研究成果以“Synergizing Pd1Sb2 Site with Neighbouring Near-Surface Pd Site to Break Trade-Off between Selectivity and Activity of Alkyne Semihydrogenation”为题在线发表于《美国化学会志》。

低碳炔烃选择性加氢是基于石脑油和低碳烷烃裂解制备聚合级乙烯和丙烯的关键反应。尽管传统Pd基催化剂因未填充的d轨道电子结构表现出高活性,但在高炔烃转化率下仍易发生过度加氢和偶联副反应。先前研究表明,通过精确调控活性位点的电子结构和空间构型,实现炔烃的强σ吸附和烯烃的弱π吸附,从而打破活性与选择性之间的制约关系(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 4993;Angew. Chem. 2024, 63, e202410979;Nat. Commun. 2022, 13, 5534)。催化剂表面活性位点的精准设计可以实现烃类分子的吸附构型匹配,但炔烃与氢气的竞争吸附往往导致氢活化受限。为此,研究团队提出表面-近表面位点协同催化设计理念,构建兼具表面Pd1Sb2三原子位点和近表面Pd位点的PdSb金属间化合物催化剂,实现了炔烃吸附与氢气活化的位点解耦,显著提升了低碳炔烃选择性加氢性能。

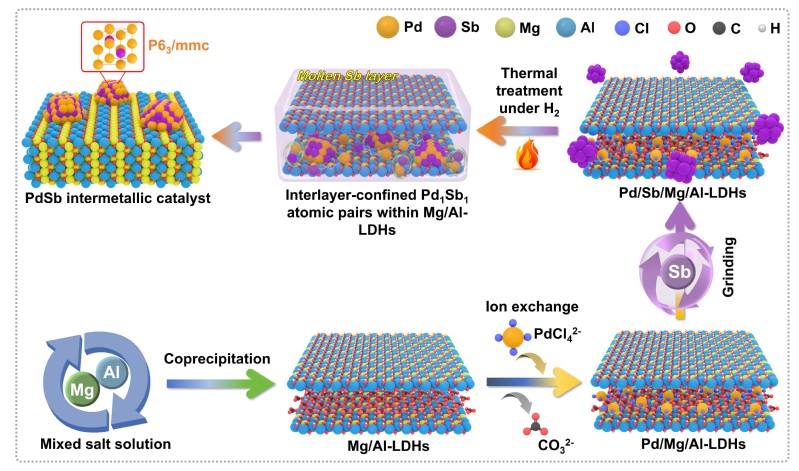

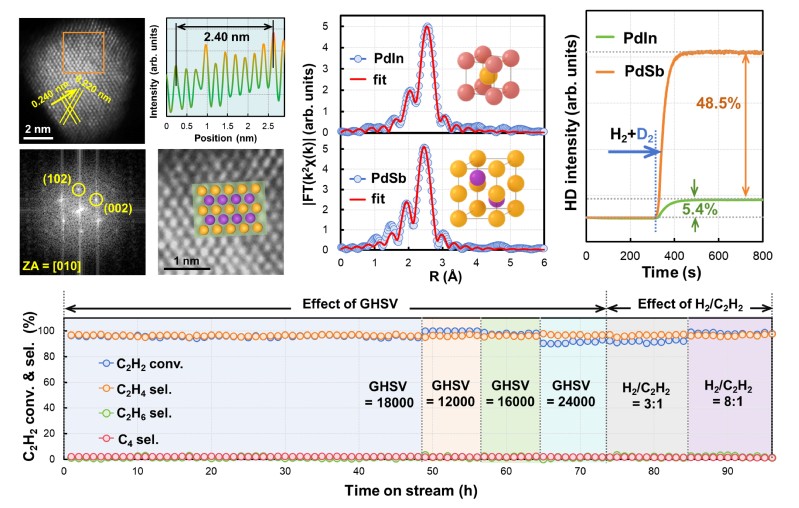

该团队利用Pd/Mg/Al-LDHs的层间限域效应实现Pd原子原位捕获熔融Sb原子,经过高温诱导有序化生成稳定的PdSb金属间化合物催化剂。球差电镜和X射线吸收谱解析了其表面Pd1Sb2三原子位点及近表面Pd位点的独特结构特征。结合吸附构型解析、HD同位素交换及原位红外光谱等机理研究手段,发现表面Pd1Sb2位点可以匹配炔烃的σ-吸附构型以及烯烃的π-吸附构型;同时,Pd1Sb2邻近的近表面Pd位点与其协同实现了H2自发解离。催化性能评价结果表明,该PdSb催化剂在模拟工业条件下,实现了乙炔和丙炔的100%转化,其中乙炔半加氢的乙烯选择性高达96.50%,丙炔半加氢的丙烯选择性高达98.65%,显著优于目前已报道的Pd基催化剂。

该论文的第一作者为葛小虎博士、博士研究生井运道和王文婕博士,通讯作者为化工学院催化反应工程团队段学志教授和曹约强特聘研究员。论文研究工作得到了袁渭康院士、陈德院士和周兴贵教授的悉心指导。此外,该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和上海市教委/科委等项目的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.5c08564