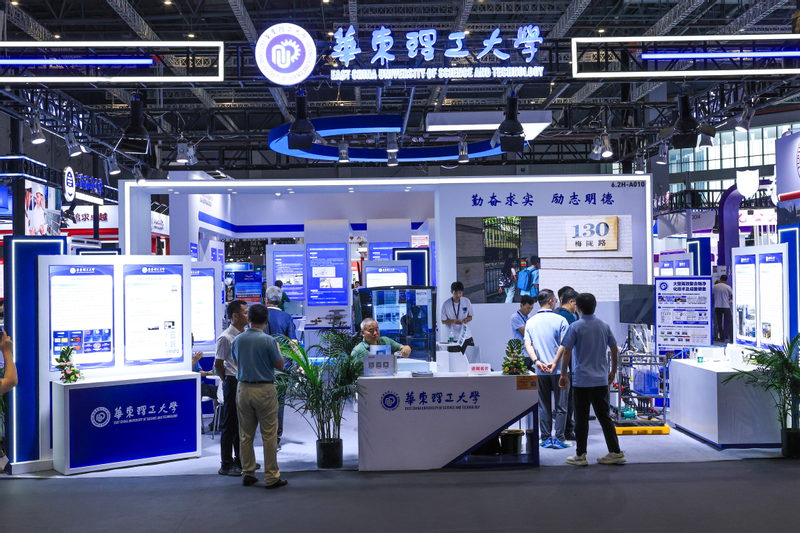

9月23日,以“工业新质,智造无界”为主题的第二十五届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)在国家会展中心(上海)开幕,华东理工大学今年共有13个项目参展,涵盖智能制造、新材料、生物医药、环境保护等多个领域。

华理展台前,各具亮点的创新成果,引得参观者纷纷驻足。细观展品,高端、智能、绿色、健康是其中的几大关键词。一项项科技成果的亮相,不仅是学校科技创新的展示,更是服务国家和区域发展战略,在推动创新链、产业链、人才链深度融合方面的生动实践。

值得一提的是,由中国科学院院士、化学学院朱为宏教授团队领衔的“新一代绿色节能光响应变色玻璃”项目荣获本届工博会CIIF创新引领奖。机动学院白志山教授团队“碳四硫酸烷基化过程强化关键技术与成套装备”项目荣获高校展区创新金奖。信息学院杜文莉教授团队“流程制造智能调控套件SPM”项目荣获高校展区创新奖。此外,华理连续第18次获得高校展区优秀组织奖,上海华理商业管理有限公司郭钰老师获评高校展区先进个人奖。

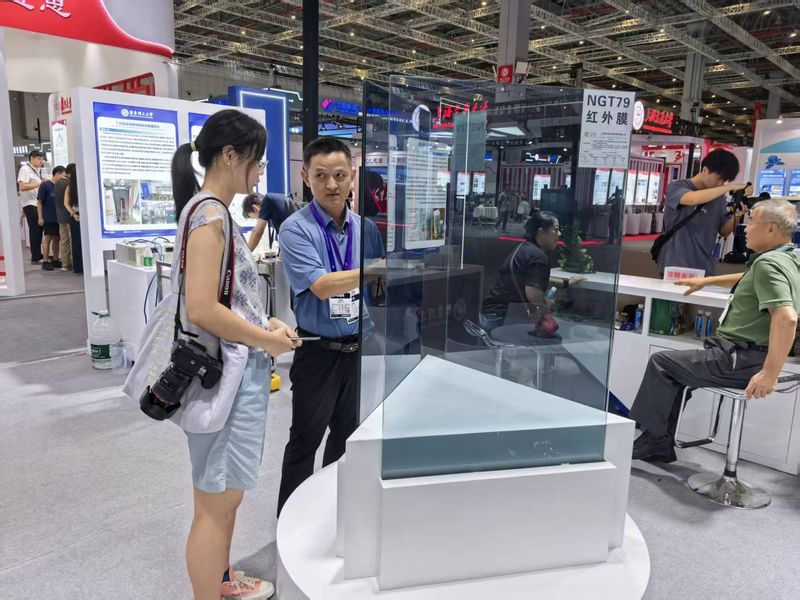

新一代绿色节能光响应变色玻璃项目

作为国内首款光致变色玻璃,“新一代绿色节能光响应变色玻璃”备受关注。这款变色玻璃就是一个光敏产品,会听从“光”的指挥进行变色——在紫外光或短波可见光照射下透光率降低、产生颜色变化,光照停止后自动恢复透明。它有效解决了传统玻璃建筑中常见的能耗高、眩光强、热舒适性差等问题,实现节能的同时还能避免光污染。该产品广泛应用于高铁车窗、汽车天窗、建筑幕墙等多种场景,无需外接电源,安装如普通玻璃一般简便。在西藏定日县森嘎村灾后重建中应用,该产品经受住了强紫外线、冻土、风沙和昼夜温差的考验。

碳四硫酸烷基化过程强化关键技术与成套装备项目

碳四是重要的清洁能源和基础化工原料,然而,国内碳四硫酸烷基化长期面临着缺乏具有自主知识产权的加工工艺和国外引进装置污水排放大、设备腐蚀严重两大挑战。机动学院白志山教授团队,创新形成了烷基化过程的原料精制、反应取热和产品分离等关键技术,成功开发国内首套具有自主知识产权的硫酸烷基化工艺,打破了国外技术垄断;针对引进装置,成功开发全球首套搅拌式硫酸烷基化干式分离工艺,实现了绿色低碳变革,在全球最大的搅拌式硫酸烷基化装置完成技术迭代。

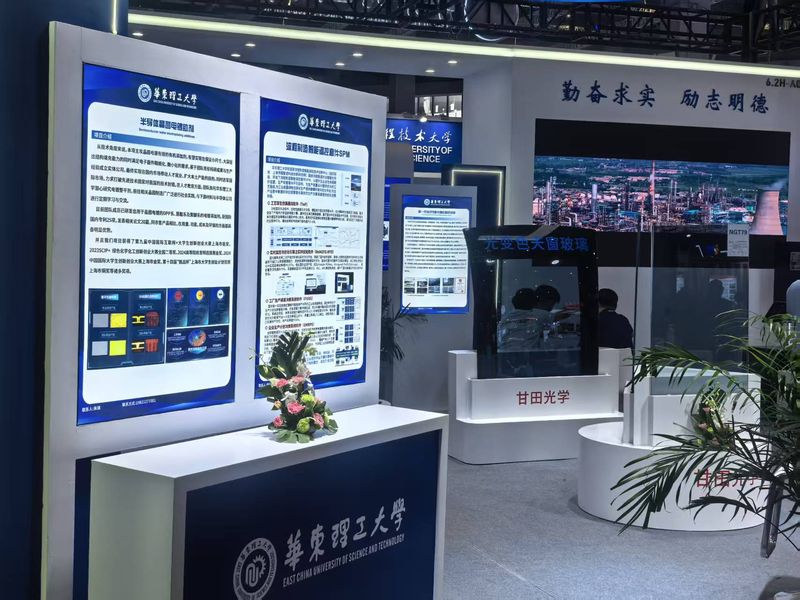

流程制造智能调控套件SPM项目

“流程制造智能调控套件SPM(Smart Process Manufacturing)”项目由信息学院杜文莉教授领衔,围绕流程制造行业智能化升级,开发了流程制造智能调控软件套件,包括工艺孪生仿真模拟软件(ToP)、实时监控与优化引擎之实时优化软件(ReMOTE-RTO)、工厂生产调度决策系统软件(POSS)及企业生产计划决策系统软件(EMRPS),可为生产制造设计提供优化的工艺路线,为工业装置绿色低碳生产提供建模环境与优化平台,为生产运营中敏捷的供应链管理与高效的资源能源调度提供优化决策方案。目前已在石油、化工、水泥、有机硅、可再生能源等流程制造行业成功应用。

超长寿命钙钛矿太阳电池关键材料及器件制备技术项目

钙钛矿太阳电池器件不稳定性是限制其产业化发展的首要挑战。材料学院侯宇教授领衔的“超长寿命钙钛矿太阳电池关键材料及器件制备技术”项目,建立了工况条件下晶态材料活性位结构及性质演变的动力学模型,发现了钙钛矿光伏不稳定性的关键机制——光机械诱导分解效应,通过石墨烯-聚合物耦合界面实现了钙钛矿光伏工况寿命新突破。基于这一设计,太阳电池在标准太阳光照及高温下的T97工作寿命创下3670小时新纪录,为钙钛矿太阳电池的产业化应用提供了全新解决方案。

物联网多源感知驱动的智能渔用疫苗连续浸泡接种系统项目

针对渔用疫苗浸泡接种中“剂量粗放、质量不稳、效率低下”三大应用痛点,生工学院研发团队在国际上首创物联网多源感知驱动的智能连续浸泡接种系统。该系统将疫苗生物技术与阿基米德螺杆输送原理及物联网数字化技术深度融合,构建“感知-决策-执行”智能闭环,实现接种参数动态优化与自适应精准调控。疫苗利用率提升至95%以上,接种效率高达40,000尾/小时,为国际领先水平,显著提升接种精度与生产效率,实现高效、低应激、智能化的渔用疫苗精准浸泡接种。

大型高效聚合物净化技术及成套装备项目

围绕具有自主知识产权的聚合物洁净化技术,化工学院奚桢浩教授团队创新建立了系列高端聚合物体系基础物性数据库,开发了新型高效的可控分相换热、高效静态脱挥/脱灰等系列新工艺、新技术,创制了流场结构化的高效静态混合器、换热器、脱挥器等系列特种装备,突破了高粘物系特种装备开发与工程放大的共性关键技术难题。目前,项目已转化40余台套工业应用装置,助力多种高端洁净聚合物国产化突破。

一种深度清洗功能牙膏项目

刷牙是我们每个人每天都要做的事情,坚持刷牙可以有效预防龋齿、保持口腔健康、预防牙龈出血,我们的胃肠等消化道部位也会受益。市面上销售的牙膏很多都是使用的无机清洁剂,药学院段梅莉老师带领团队经过10余年深耕,研发了一种以有机清洗剂为核心体系的深度清洗功能牙膏,该功能牙膏由一种新型高分子有机材料组成,与无机清洗剂相比清洁效果更好,而且自然温和,生物相容性更好,还初步具备较好的口腔清洁效果,能刷除烟渍,防治口腔溃疡的清洗水平,制作工艺也达到实现产业化生产的条件。

血液透析机透析液钾离子浓度实时自动化调控器项目

高钾血症被称为透析患者的“隐形杀手”,若不及时干预,可能导致心律失常甚至猝死,然而现有透析机无法实现对于透析液钾离子浓度的调整及人体血液中钾离子浓度的实时检测。信息学院严怀成教授团队研发了一种血液透析机新型配套装置,该装置能够在透析中动态监测血钾水平、依据血钾水平实时、自动化调控透析液钾离子浓度,以达到透析液钾离子浓度个体化的效果,对改善血液透析患者临床预后有重要意义。研究人员还开发了一个上位机人机交互界面,设计了下位机硬件系统以及优化控制算法,医护人员可以设置患者信息、自动/手动实时调控血钾浓度、选择不同钾离子浓度透析液,等等。

半导体晶圆电镀助剂项目

集成电路作为现代电子信息技术的核心,其衍生出的各类行业产品除了能够创造巨大的经济效益,亦为提高国际竞争力的关键要素。我国面临着国内巨大的成熟芯片需求,构建成熟的晶圆生产体系成为各厂商更加关注的问题。化学学院王利民教授团队聚焦“晶圆电镀有效的有机添加剂”开展研究,目前已研发出用于晶圆电镀的DPP系、蒽醌系及聚醚系的电镀添加剂,同市售产品相比,在用量、功能、成本及环保的方面都具备明显优势。有望实现在保证小尺寸、大深径比结构填充能力的同时满足电子器件精细化、微小化的需求。

可吸收医用/药用高分子原料项目

聚乳酸基高分子材料被业界视为“最佳人工合成生物可吸收材料”,然而,我国聚乳酸基医用材料80%依赖进口。材料学院李玉林教授团队通过新型纳米催化开环聚合技术,攻克了医用/药用级聚乳酸类高分子材料规模化生产关键卡点,形成一系列高品质医药用可吸收医用高分子材料与高端可吸收医疗器械。目前已研制出30余个系列品种医/药用原材料,可以满足制备疫苗/药物递送系统、可吸收微球、医美填充剂等需求。团队还突破了可吸收骨科植入器械“卡脖子”技术,生产出的产品具有良好的生物相容性和成骨活性,可促进细胞增殖和骨再生。可吸收骨钉弯曲强度高于200 MPa,优于国际主流进口产品,与人体骨骼具有良好适配性。该项技术具有完全独立知识产权,达到国际领先水平。

绿色来源的甘油重整制氢项目

绿氢作为零碳排放的清洁能源载体,已成为能源结构转型、工业低碳升级的核心方向之一,然而,当前主流绿氢生产路径面临着高成本的瓶颈。化学学院郭勇教授带领的“绿色来源的甘油重整制氢”项目团队,将生物柴油产业中副产的粗甘油通过水相重整或蒸汽重整制氢,以废料资源化、增值化策略破解生物柴油产业的环保压力,同时以低成本、低碳排特性开辟氢气生产新途径,形成“生物柴油-粗甘油-氢气”的可持续闭环,实现了“环保减废”与“能源升级”的双重价值耦合,显著提升了生物柴油产业链的整体经济效益与环境友好性。

高危气体泄漏原位应急处置装备项目

针对高危气体泄漏应急处置中异位被动处置难、人员介入风险高的行业痛点,机动学院王炳捷老师带领团队突破性构建了“雾化洗消-旋流分离-微界面拦截”多级深度脱除技术体系,成功研制出高效低耗、原位主动、人机隔离、快速响应的高危气体泄漏原位应急处置装备。经中国计量科学研究院权威认证,泄漏回收率超99%,技术就绪度达7级,可覆盖90%以上泄漏场景。教育部科技查新工作站确认该技术装备属国际首创,为化工安全生产与风险防控提供了关键技术及装备支撑。项目主要应用于能源化工安全生产防控领域,可实现工业园区气体泄漏的无人化高效原位应急处置,目前已在青海宜化等企业累计开展10个月的示范应用。

工业废盐电解制酸碱的高值转化项目

我国每年产生的工业废盐约6000至8000万吨,这些废盐主要是以氯化钠、硫酸钠、氯化铵、硫酸铵等为主要成分的固体废弃物,其中,大部分工业废盐被认定为危废,其处理方式主要采用刚性填埋。少部分企业将废盐净化制成工业盐,但因其应用范围有限,也只能堆放在仓库内,因此,工业废盐的处置成为困扰工业界的“老大难”问题。化工学院张新胜教授带领团队将氯化钠、硫酸钠、氯化铵、硫酸铵等多种工业废盐及其混合盐,经电解制成在工业上应用广泛的硫酸、盐酸、烧碱、氨水等无机酸碱。电解生产的烧碱浓度可达32%,硫酸浓度为25%-30%。其烧碱质量符合国标GB209-2018,盐酸和氨水再提浓可达工业级。目前已经完成小试和中试,处于工业化推广阶段。