近日,华东理工大学化学与分子工程学院曲大辉教授/童非副教授团队在动态有机小分子晶体材料的形状可控裁剪研究方面取得重要进展,相关成果发表于《美国化学会志》。

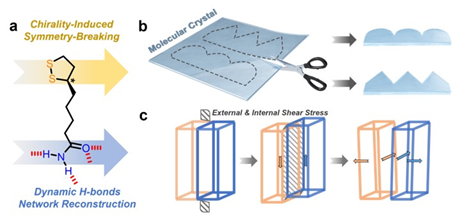

有机小分子晶体的形状预测与精准构筑是材料科学领域的长期挑战之一。由于晶体生长遵循能量最低原则,其最终形貌是结果导向的,难以通过堆积模式进行系统性设计和构筑。此外,大部分有机晶体通常是脆性易碎的,其本征脆性进一步使其难以在外力作用下获得进一步的精密加工。尽管目前人们可以通过晶格中分子间作用力的预先设计和调控,赋予晶体一定柔性,并使其在外力作用下发生弯曲、扭曲等形变,利用多个晶体组合与编织也能形成复杂形态的晶态材料。然而,晶体自身形状的可控编辑与精密加工问题仍未解决。此外,晶体在受外部剪切力作用时易于沿能量最低的解理面断裂,而非沿着外力方向发生如期形变,这使得其形貌的精准控制依然无法得到很好实现。这些内在限制在很大程度上阻碍了有机晶体材料的集成制备与后续加工,成为其在现代精准制造与高度集成化应用中的关键技术瓶颈之一。

此外,该晶体还能有效抵御由光照引发的内部应力。其分子结构中含有光敏1,2-二硫戊环基团,在365 nm波长的紫外光激发下会发生自发开环聚合,这一光化学过程在晶格内部引入了巨大的内应力。然而,晶格中动态氢键网络仍能通过高效的结构重构来适应这种光生内应力,使得晶体在经历光化学反应后,依然能保持其长程有序的结构和完整的宏观形貌。这一过程同时还伴随着晶体宏观物理性质的提升,其表面杨氏模量与硬度均有显著增长。这项工作不仅展示了一种实现机械裁剪晶体形状的有效策略,也为开发新型光响应智能材料提供了富有价值的分子设计新思路。

该论文以华东理工大学为第一通讯单位,论文第一作者为化学与分子工程学院博士后林慧耀,通讯作者为曲大辉教授,Ben L. Feringa院士与童非副教授。该工作得到了田禾院士的悉心指导。该研究成果获得国家自然科学基金、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、上海市教委、上海市科委与费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心等资金支持。